La critique est toujours riche d'enseignements pour un auteur, en ce qu'elle lui apporte a posteriori le regard qu'il aurait aimé trouver a priori. On pourra voir une boutade dans cette assertion. Il y traîne tout de même un fond de vérité.

Certaines remarques de votre billet ont ainsi enrichi ma réflexion sur un sujet dont il semble décidemment impossible de faire le tour. En particulier, si j'avais vu et traité la sacralisation de l'enfant, je n'avais pas mesuré la force et les conséquences de l'association sexe-mort (lié à l'apparition du sida) en tant que mot d'ordre caché.

De même n'avais-je pas vu que l'attardement des générations modernes sous le toit parental n'était pas imputable à la seule crise mais qu'il résultait également, pour partie, d'une passivité propre à ces nouvelles générations pour lesquelles le virtuel est parfois préférable au réel. Idem sur ce motif, de la valorisation de l'abstinence, ou du moins de l'asexualité.

Je vous suis également lorsque vous notez que la crise mondiale, la prolifération et la diminution de l'espace vital de chacun, sont plus évidemment le résultat de la vieille injonction chrétienne à se reproduire que l'iconoclastie ne peut en être la victime (cela ne l'exclue pas du rang des victimes mais la fait s'asseoir derrière).

Quant à votre point de vue sur l'élévation du QI par la sodomie, j'en pense à peu près la même chose. J'ai dit assez dans mon livre combien les utopies d'une époque ne pouvaient se lire qu'à travers la dynamique des controverses (elles naissent et meurent) et combien aussi elles pouvaient causer de dommages collatéraux, dont l'un d'eux est l'objet de notre essai.

Quelques points en revanche méritent réponse.

À aucun moment il n'est écrit dans mon essai que l'image du garçon avait disparu du Japon depuis le début de l'ère Meiji. Votre remarque ici me surprend. Il est écrit que la prohibition de la pédérastie au Japon datait de cette époque, ce qui est différent. Il est ensuite expliqué que le destin de l'homosexualité (sa répression) et celui de la révolution industriel étaient liés (exemple de l'Iran et du Japon à l'appui, donc).

Et bien évidemment, l'existence du selfie, du manga, m'est non seulement parfaitement connue mais de surcroît est venue d'emblée se poser à l'origine même de ma réflexion : cette existence constituait-elle un puissant contre-exemple vidant de pertinence mon propos entier ?

Ma réponse fut non. Pour un oui j'aurais renoncé à écrire cet essai, tout simplement. Par contre, je vous rassure, j'ai voyagé en Corée du Sud, feuilleté des mangas et admiré des selfies à l'occasion. Mon choix de ne pas l'évoquer est donc délibéré (ainsi que mentionné en 4ème de couverture, votre essayiste est né en 1971, ce qui n'en fait pas encore ce vieillard ignorant les réseaux sociaux).

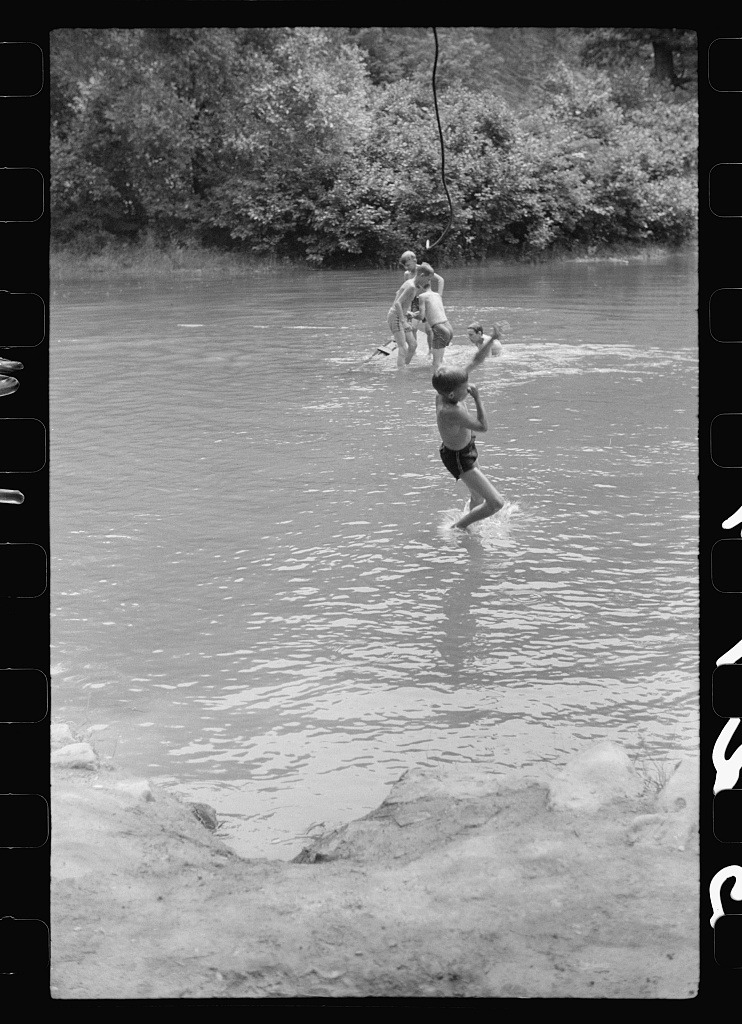

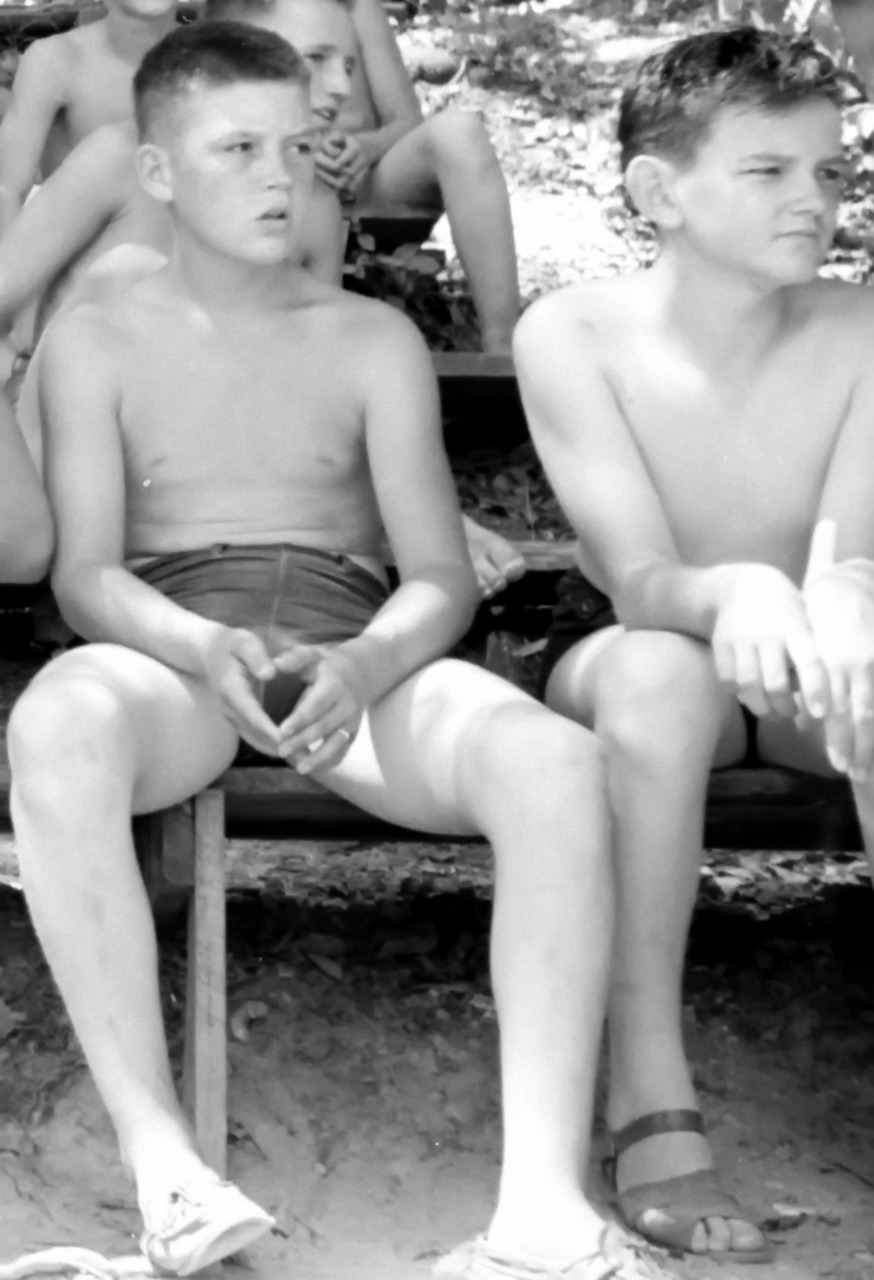

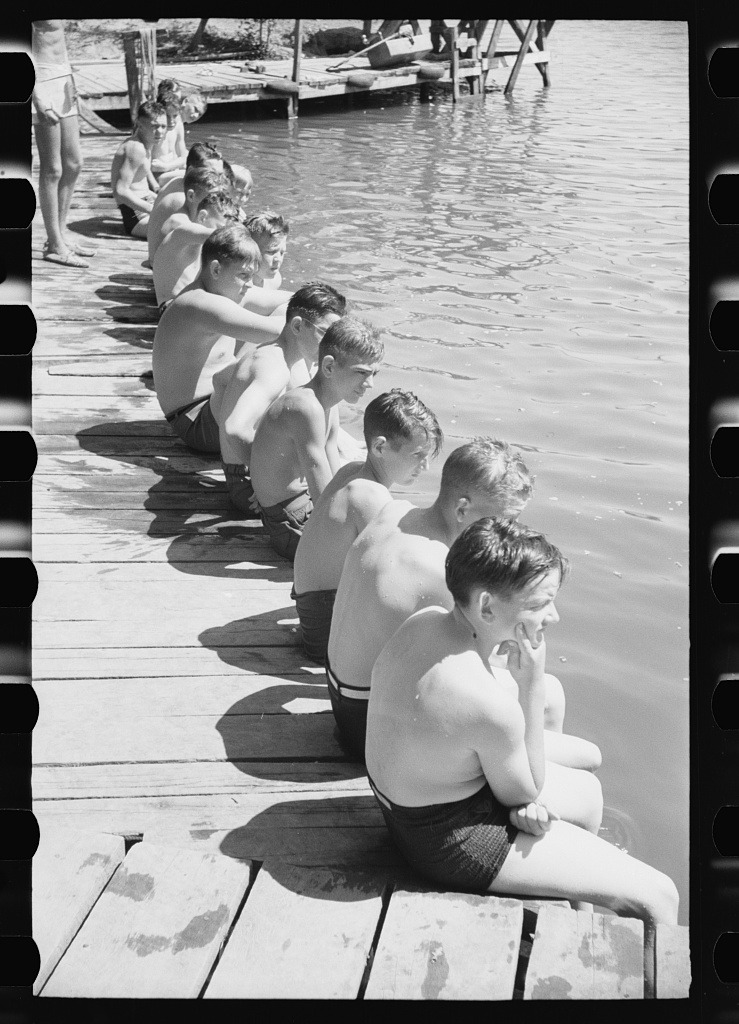

Votre critique m'apprend cependant que j'ai eu tort et qu'il fallait devancer ce qui ne s'avérait pas à mes yeux être une objection. J'aurais ainsi dû mieux cadrer mon sujet : par "représentation de l'adolescence", j'entendais "art, publicité, média"; et par média, non pas "tout moyen à la porté du premier inculte disposant d'une connexion Internet" mais "tout moyen institutionnel et/ou nanti d'un minimum de notoriété". C'est-à-dire encore que votre blog, par exemple, est un média, notoire, et qu'à ce titre il fait figure d'exception puisqu'il s'autorise et se voit autorisé à produire un adolescent dont mon essai déplorait la disparition par ailleurs. Mais votre blog, quelques autres encore, plus deux ou trois artistes, suffisent-ils à faire mentir une généralité constatée ailleurs ? Je ne le crois pas.

Revenons aux selfie et manga, et la raison pour laquelle je ne les ai pas mentionnés. Les selfie offrent une représentation de l'adolescence sans l'offrir, puisqu'anarchique, aussi incontrôlable que les dessins sur les murs des latrines. Impossible dans son flot gigantesque et ininterrompu d'identifier un artiste, une œuvre, une facture. Impossible également de le hisser à la postérité, par sa monotonie terrible, sa prévisibilité, et le vide total que ce genre cache à peine. Un selfie restera ce qu'il est : un avatar qu'on oublie, et non une œuvre (grande ou petite) qui laisse sa trace. Enfin, imaginez que l'un d'eux sorte du lot, gagne en célébrité : il devra alors se conformer aux exigences de la censure. Je doute qu'un nu y survive, s'il n'est majeur précisément : nous sommes donc bien au cœur de notre sujet.

Oui, il y a présence massive, mais sans objet, sans direction, sans intention et sans publicité : un long borborygme anonyme… Cela mérite-il l'intérêt ? Du sociologue, certainement. Du psychologue peut-être. Mais de l'artiste ou de l'esthète ? Enfin, ce borborygme et la passivité de la censure à son égard signent-ils une remarquable licence, un salvateur sursaut du droit à l'image, ou seulement une inoffensive marée sans enjeu d'un côté, une indifférence de l'autre ?

Quant aux mangas, dont certains (rares) confinent à l'œuvre d'art, c'est ici que j'ai le plus de remord. La discussion était possible. Mais le manga, à lui seul, est-il de nature à faire mentir l'ensemble de l'étude, la force de la régression et la puissance de la censure à l'œuvre partout ailleurs ? Ne constitue-t-il pas plutôt un genre très particulier, limité géographiquement, culturellement, techniquement enfin (au seul dessin). La censure eut-elle autorisé l'équivalent photographique du manga ? Est-il un objet fréquent dans notre univers visuel, au même titre que l'image de la femme dans la publicité ? Est-il admis par tous ? Je n'ai pas pu répondre oui à ces questions.

Enfin, si les modèles de Klein ont rajeuni un temps, hélas nous ne les verrons sans doute jamais dans l'état des mannequins d'Aubade, ainsi que je l'ai écrit . Simple remarque. Mais la timidité leur va si bien…

S'agissant à présent des trois artistes que j'ai retenu, ils devaient (et je m'en explique dans le chapitre qui leur est consacré) répondre à plusieurs critères, dont une certaine notoriété et une certaine publicité. Il s'agissait de montrer qu'en réalité, sous réserve de ne pas être en Occident et d'être déjà connu, l'on pouvait tenter de s'accorder une maigre licence. Je ne crois pas que Sacrevoir ou Paul P. jouissent de cette publicité, ni qu'ils aient la notoriété internationale d'un Mokhorev ou d'un Wenling. Quant à Bisky ou Hernan Bas (et d'autres, car vous avez raison, il en est) l'âge apparent des sujets qu'ils représentent les tient sans risque à l'écart de la polémique, là où Mokhorev, Wenling et AES ont pour leur part pris plus de risques.

Une question à présent, très mineure : je ne comprends votre remarque sur le hors-sujet des images par rapport au texte, puisque chacune est au contraire très exactement l'illustration d'une référence du texte.

Concernant la pauvreté de la bibliographie enfin, il y a une erreur d'interprétation sur la définition du mot. Il s'agit ici de la liste des ouvrages cités, et non celle des ouvrages à lire sur le sujet, d'où sa pauvreté "affligeante" qui cesse de l'être lorsqu'on comprend le mot bibliographie dans son premier sens. Vous constaterez alors que la dite bibliographie s'y limite : elle les cite tous (dont Gide) et aucun autre. Il est juste que le mot "bibliographie" renvoie également au sens dans lequel vous l'avez pris.

Pour lever cette ambigüité, je procèderai donc à une mise à jour, remplaçant "Bibliographie" par "Ouvrages cités". Ici aussi, votre critique aura été bénéfique.

Je dois enfin répondre aux dernières lignes de votre billet. Tout sujet (le nôtre ici), ne signale pas automatiquement un problème majeur pour son auteur du simple fait qu'il s'en empare. Lorsqu'on élit un sujet, on s'y limite nécessairement, ou bien l'ouvrage devient un fourre-tout sans direction. Il se peut donc (et je vous rejoins en l'occurrence : voir la partie "Préjudice") qu'il y ait ici un signal de fin du monde, plus qu'un fait majeur de société. Mais le choix du sujet limite à l'étude de ce signal.

En d'autres termes, mon essai n'étant pas une dystopie globale sur le devenir de l'univers, il était prévisible que je m'attarde à mon sujet, dans un périmètre que je crois avoir pourtant su élargir, le tout au risque de paraître le traiter sérieusement, sans préjudice de ce qui ensuite pose ou non problème pour moi.

Nicolas Daguerman.