Les scouts de Mitacq

Konrad Helbig

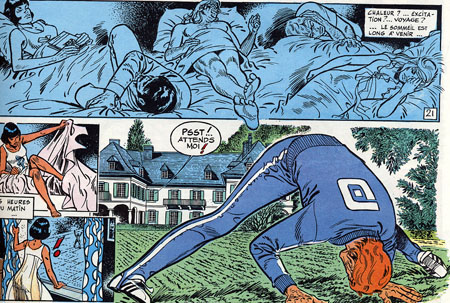

Zappy Max, ça va bouillir mis en image par Tillieux

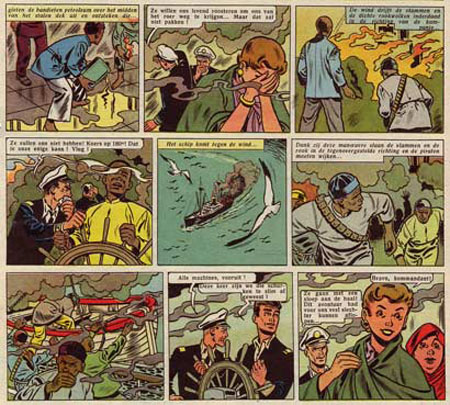

C'est tout à fait par hasard, en musardant dans une librairie, le vice que je pratique le plus, que je suis tombé sur la mise en images par le grand et très regretté Tillieux, des aventures de Zappy Max, écrites par St. Julien (pseudonyme de l'écrivain Hugo de Haan), dans "ça va bouillir". Je ne vais pas vous dire que c'est un chef d'oeuvre de la bande dessinée, ni même que c'est celui de Tillieux (La couverture est dessinée; par François Walthéry), l'inoubliable père de Gil Jourdan, entre autres. Et pourtant mon coeur n'a fait qu'un bon. Que de souvenirs se sont précipités sur ma pauvre personne, la madeleine et les pavés de Venise en même temps. Cet album m'a bien sûr rappelé les premiers temps du journal Pilote avec ses beaux Pilotoramas en pages centrales, mais m'a surtout fait me remémorer le feuilleton radiophonique que j'écoutais tous les jours avant de partir à l'école puis ensuite avant d'aller au collège (je ne sais pas quand cette émission a commencé, mais en revanche je me souviens que ce feuilleton s'est terminé brusquement en 1966, quand soudain Radio-Luxembourg s'est mué en RTL. "Ca va bouillir" était donc diffusé sur les ondes de Radio-Luxembourg, l'ancêtre de R.T.L., vers 13 heure, juste avant il y avait quelques minutes dévolues au chansonnier Pierre-Jean Vaillard. C'était délicieux et raffiné. Rien à voir avec nos humoristes graveleux qui encombrent désormais scènes, écrans et radios. Patrice Delbourg dans son beau roman, "Un soir d'aquarium" a consacré quelques savoureux passages à Pierre-Jean Vaillard...

Je me rappelle que vaguement de l'intrigue aux incessants rebondissement abracadabrantesques de "Ca va bouillir". Zappy, le héros était joué bien entendu par Zappy Max, alors animateur vedette de la station (Il est le 373 ème des 480 souvenirs de Georges Perec dans "Je me souviens"). Or donc Zappy était un courageux jeune journaliste qui devait toujours sauver des griffes du très méchant et asthmatique Kurt von Straffenberg, alias le tonneau, sa jolie fiancée, Edith... L'émission était financé par la lessive Sunil d'ou son titre "ça va bouillir", expression qui un temps est passé dans le langage courant dans le sens de ça va barder... D'une façon assez surréaliste la lessive faisait souvent une intrusion inopinée dans l'histoire; par exemple lorsque Zappy embrassait Edith soudain il disait que ton chemisier sent bon, la jeune femme lui répondait: << C'est normal, il a été lavé avec Sunil. >>.

Si vous avez un enregistrement ne serait-ce que d'un épisode de "Ca va bouillir" ne m'oubliez pas. Merci d'avance.

Cody Ferguson

une réunion de gentlemen

James Ferringer

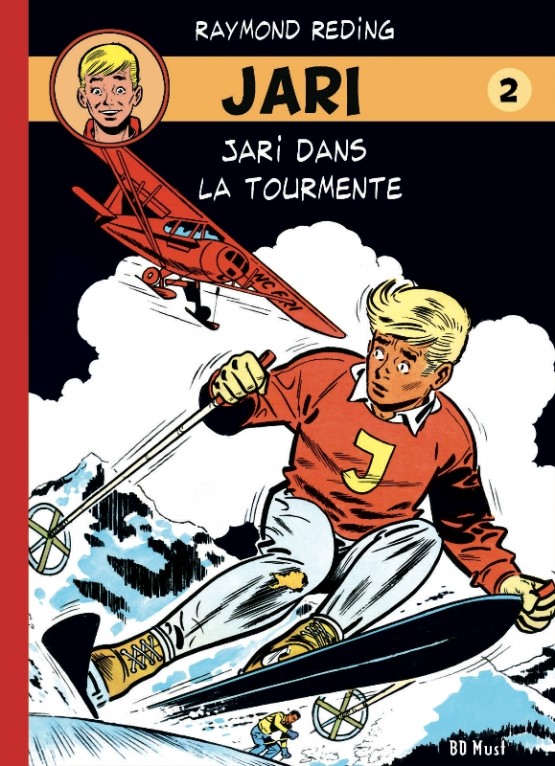

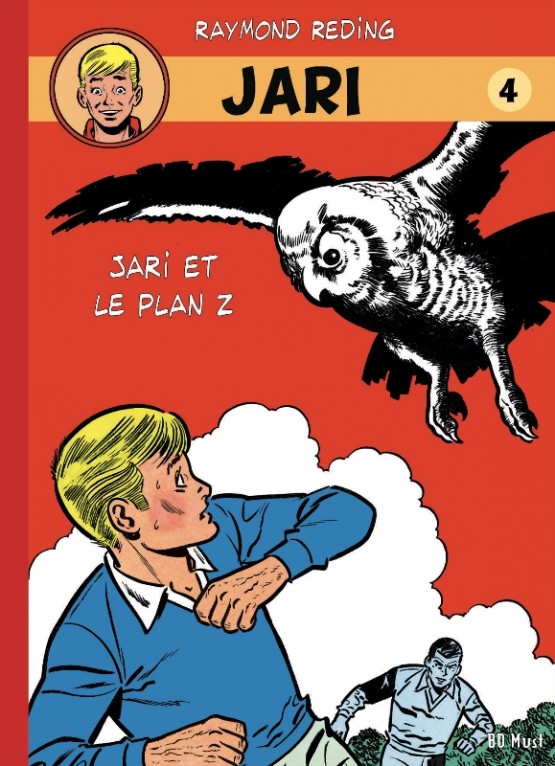

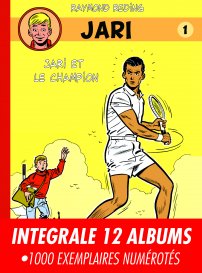

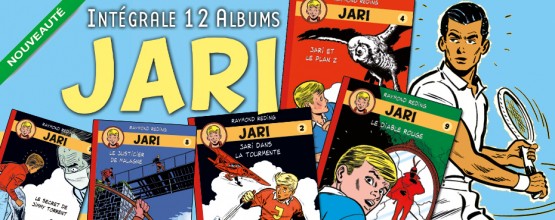

Jari de Raymond Reding

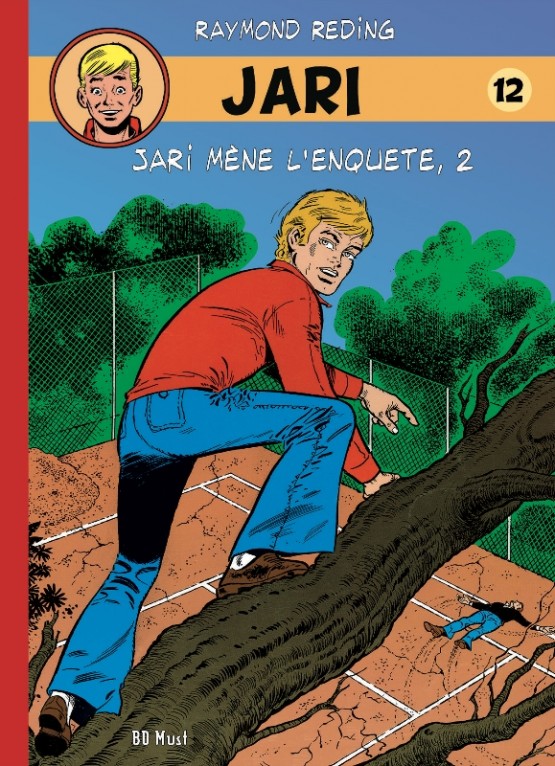

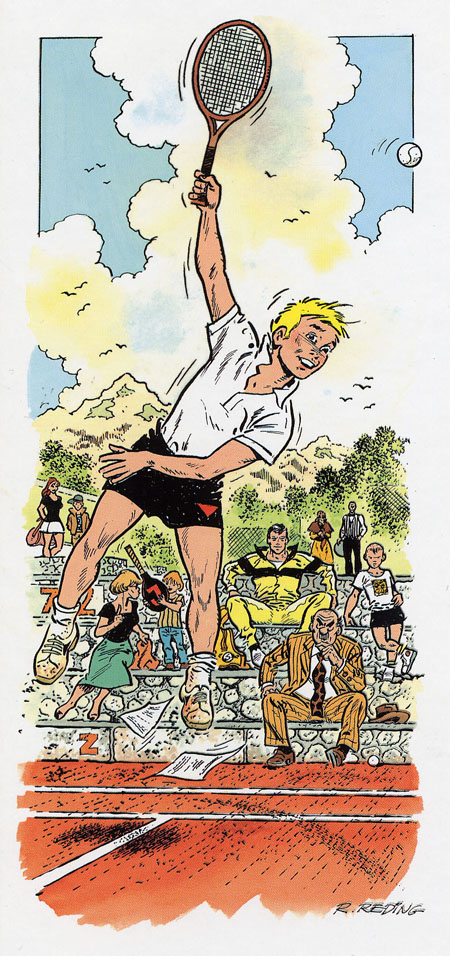

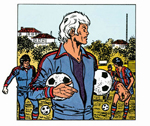

Il n'est pas bien sorcier de se douter qu'enfant, la B.D Jari de Raymond Reding, que je lisais chaque semaine dans le journal de Tintin, était une de mes séries favorites puisqu'elle mettait en scène un champion de tennis ce que j'espérais devenir. Ces aventures à la relecture procure le même plaisir que celui qui consiste à se repasser un de ces vieux films mélodramatiques parsemés de touches humoristiques comme il y en avait tant dans les années 1950 ou 1960. Après la publication de seulement quatre épisodes aux éditions du Lombard, de huit albums en noir et blanc aux éditions Bédescope et d’une tentative manquée chez Claude Lefrancq, près de 60 ans après son apparition, voici enfin l’édition complète de la série disponible chez BDMust. Soit les dix grandes aventures et l’ensemble des épisodes complets réunis dans une collection de douze albums à la présentation enfin digne du travail de Raymond Reding !

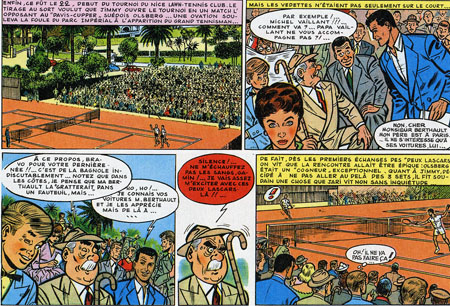

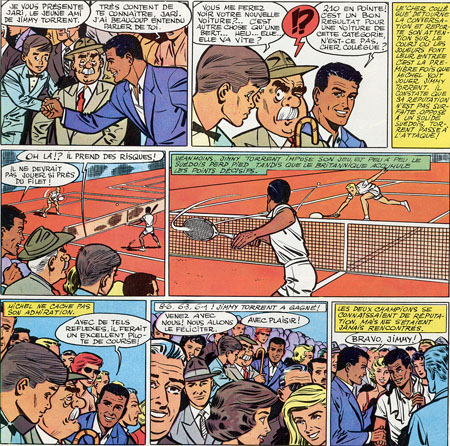

Le 28 août 1957 (Tintin Belgique n° 35) et le 10 octobre de la même année (Tintin France n° 468), un nouveau héros est annoncé en couverture de l’hebdomadaire des éditions du Lombard : Jari Lorrain, jeune espoir du tennis et orphelin, croise la route de Jimmy Torrent, chirurgien et champion de tennis. lorsque le jeune garçon est frappé violemment par une balle qui risque de lui faire perdre la vue. Le sympathique chirurgien-tennisman prend sous son aile le garçon qui se révèle être un surdoué de la raquette, jusqu’à en faire un joueur de premier plan. Soutenus par le richissime Monsieur Berthault, les deux nouveaux amis vivent des aventures passionnantes, à la fois sportives et policières. Ils seront les héros de 10 longs épisodes de 30, 62 et 46 planches et de courts récits notamment proposés par Tintin Sélection.

Le 28 août 1957 (Tintin Belgique n° 35) et le 10 octobre de la même année (Tintin France n° 468), un nouveau héros est annoncé en couverture de l’hebdomadaire des éditions du Lombard : Jari Lorrain, jeune espoir du tennis et orphelin, croise la route de Jimmy Torrent, chirurgien et champion de tennis. lorsque le jeune garçon est frappé violemment par une balle qui risque de lui faire perdre la vue. Le sympathique chirurgien-tennisman prend sous son aile le garçon qui se révèle être un surdoué de la raquette, jusqu’à en faire un joueur de premier plan. Soutenus par le richissime Monsieur Berthault, les deux nouveaux amis vivent des aventures passionnantes, à la fois sportives et policières. Ils seront les héros de 10 longs épisodes de 30, 62 et 46 planches et de courts récits notamment proposés par Tintin Sélection.

A l'ére du richissime et très talentueux Féderer la lecture des aventures de Jari qui nous entraîne dans les coulisses du tennis, sans pour autant négliger l’action et le suspense. fait renaitre, un peu en contrebande, le tennis des années 50 et 60. Un sport d'amateurs et de gentlemen où il était inconvenant de parler d'argent ,tout comme dans la bonne société, celle d'avant le bling bling et des révélations hebdomadaires sur les pratiques sexuelles de nos hommes politiques. Vous avez compris que je suis un nostalgique de ce temps là où à Roland Garros on pouvait laisser sa veste sur le central, qui ne s'appelait pas encore Chatrier, pour marquer sa place et aller follâtrer sur les courts anexes.

Raymond Reding (1920/1999) était un passionné de sport. En 1957 il imagine ce duo efficace dans la foulée de son confrère Jean Graton qui vient de lancer « Michel Vaillant ».

Ce sont d’ailleurs les premiers héros de l’hebdomadaire à évoluer dans des compétitions sportives, un cadre jusqu’à lors très peu utilisé par la bande dessinée franco-belge (a l’exception de quelques récits dus à René Pellos ou à Mat), contrairement aux USA où sports et bandes quotidiennes furent étroitement associés dès l’origine du média. Amusant alors de constater que les auteurs respectifs de ces deux séries, aux styles réalistes quand même assez proches, feront rencontrer leurs héros dans « Jari dans la tourmente » pour ce qui est de Raymond Reding et dans « Le Pilote sans visage » en ce qui concerne Jean Graton (lequel sera aussi caricaturé par Reding dans « Jari et le plan Z »), le temps d’une même séquence avec des points de vue différents.

La bande dessinée sportive devient un cheval de bataille du journal Tintin. C’est après avoir signé de nombreux récits basés sur des faits vrais dans Tintin, un peu similaires aux belles histoires de l'oncle Paul chez Spirou, le grand concurrent de Tintin que Raymond Reding obtient le feu vert de la rédaction pour créer une série récurrente. Hélas, contrairement à « Michel Vaillant », et bien que caracolant à la tête des référendums (il sera même premier), « Jari » ne connaît pas le même succès en librairie, victime d’une politique d’albums déplorable. Jusqu’à ce jour, il n’existait pas de collections permettant de suivre de manière cohérente les aventures de Jari et de son mentor Jimmy Torrent.

Jusqu’à ce jour, il n’existait pas de collections permettant de suivre de manière cohérente les aventures de Jari et de son mentor Jimmy Torrent.

Jari connaitra pourtant dix grandes aventures de 30 puis 62 ou 44 planches, avec la note nécessaire d’humour apportée par le personnage du richissime mécène et mentor Monsieur Berthault, Malgré le succès rencontré (le premier album édité par le Lombard en 1960 fit l’objet d’une adaptation radiophonique et la carrière du jeune tennisman sera même couronnée par une première place au référendum du journal), « Jari » ne réapparaîtra alors que dans trois récits complets dans Tintin (« Le Petit bruit de Monsieur Berthaut » en 1970, « Le Singe noir » en 1971 et « Cet as de Caro » en 1977), dans cinq autres courtes histoires dans Tintin Sélection « Le pneu magique » en 1969, « Jari et l’Invincible Gérard » en 1970, « Une Machine appelée machin » et « Le Knack » en 1971, puis « Souricière grand format » en 1972), et comme personnage secondaire pour d’autres créations de Reding (dans « Vincent Larcher », notamment).

Déçu, Reding abandonne ses personnages en 1978 pour se consacrer à d’autres séries, situées elles aussi dans le monde du sport : « Vincent Larcher », « Section R », « Fondation King »… et surtout « Éric Castel », le footballeur de Barcelone flanqué de son ami le jeune Pablito.

L’édition complète de la série est donc désormais disponible chez BDMust dans une collection de douze albums à la présentation soignée : couleurs retravaillées, un ex-libris numéroté dans chaque volume et un tirage limité à 1 000 exemplaires imprimés sur un excellent papier d’art Munken.

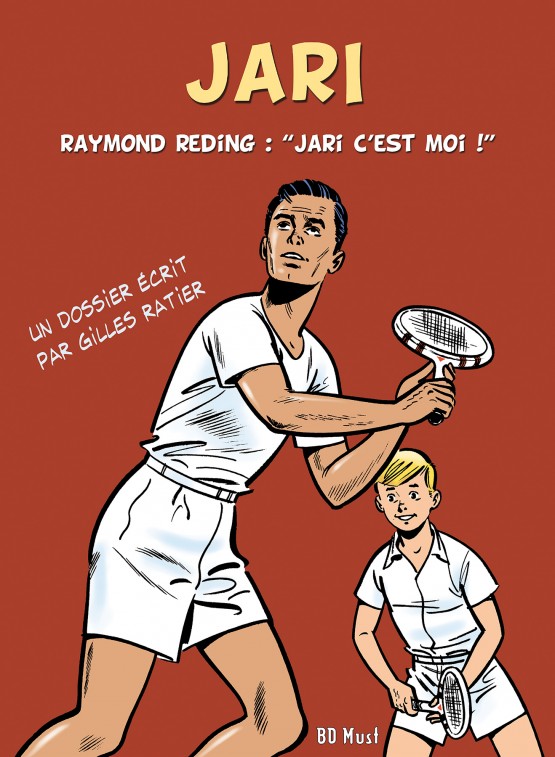

L’ensemble est présenté accompagné d’un dossier érudit de seize pages reprenant les couvertures de Tintin, des documents inédits et un texte passionnant de Gilles Ratier.

L’ensemble est présenté accompagné d’un dossier érudit de seize pages reprenant les couvertures de Tintin, des documents inédits et un texte passionnant de Gilles Ratier.

Le même éditeur a déjà publié les intégrales de « Barelli », de « Pom et Teddy », du « Chevalier blanc », de « Cori le moussaillon ». La qualité de ces albums est indéniable, en général leur prix est correct environ 20 euros l’exemplaire. Le problème c'est que pour la série Jari, il n’est pas possible de se procurer les albums indépendamment, mais que le tout est proposé à 199 euros jusqu’au 31 décembre (239 euros à partir du premier janvier 2015) ; voir www.bdmust.be.

Il y a quelques années les éditions du Lombard ont proposé de redécouvrir les trois premiers épisodes de cette saga sportive et policière (« Jari et le champion », « Jari dans la tourmente » et « Le Secret de Jimmy Torrent»), compilées dans un bel album de 168 pages reliées à l’ancienne et agrémentées d’un trop court dossier sur la série et l’auteur. C'est album qui doit toujours être assez facilement trouvable. Malheureusement les meilleurs épisodes sont certainement ceux qui, chronologiquement, viennent ensuite : « Jari et le plan Z », « La Dernière chance de Larry Parker », «Le Troisième goal », « Jari au Pays Basque », « Jari et le diable rouge », « Guitare et dynamite », «Le Justicier de Malagne »

Il faut préciser, qu’en 1967, Raymond Reding est malheureusement victime d’un très grave accident de la route et failli être perdu pour le sport et la bande dessinée. A force de courage et après des mois de rééducation, il retrouve pourtant, peu à peu, le chemin de sa planche à dessin et des courts de tennis… Seulement quatre albums des péripéties sportives de « Jari » ont été édités par Le Lombard, de 1960 à 1964, et il faudra attendre les années 1978-1979 pour que la petite structure qu’était Bédescope propose huit nouveaux albums en noir et blanc (puis en couleurs, pour certains titres, sous le label Récréabull). En 1997, les éditions Lefrancq tenteront elles aussi de rééditer deux épisodes, sans grand succès, malgré des couvertures redessinées et des illustrations inédites. Pourtant, ces passionnantes aventures, où notre héros exemplaire était plus souvent confronté à des problèmes moraux qu’à ses adversaires de compétition, étaient souvent en avance sur le temps, dénonçant déjà les fléaux que sont encore aujourd’hui les drogues et le dopage.

Français de naissance alors que son père avait la nationalité Belge, le Normand Raymond Reding (1920-1999) était lui-même un athlète accompli, ayant pratiqué de nombreux sports comme la natation et le tennis, et la plupart de ses séries se déroulent dans ce milieu. Comme ses parents, installés en Belgique depuis 1931, n’avaient plus les moyens de lui permettre de continuer ses études, il multiplie les petits boulots : marchand de journaux, pianiste de jazz, enseignant d’anglais, comédien…, et écrivain le temps de quelques pièces de théâtre, romans et contes pour enfants. C’est ce qui l’amène à se présenter, en 1944, à la rédaction du journal belge Bravo ! dont la rédaction accepte de publier quelques-uns de ses contes et où le directeur artistique (Jean Dratz), ayant remarqué une certaine patte dans les croquis que le jeune Reding lui avait aussi présentés, lui propose d’illustrer par lui-même.

Tout en réalisant des travaux publicitaires (particulièrement pourL’Aiglon en 1949), il fait ses premières incursions dans la bande dessinée avec le strip « Monsieur Crô » destiné au quotidien La Dernière Heure (1947)

Tout en réalisant des travaux publicitaires (particulièrement pourL’Aiglon en 1949), il fait ses premières incursions dans la bande dessinée avec le strip « Monsieur Crô » destiné au quotidien La Dernière Heure (1947)

Raymond Reding renouera avec sa passion pour le tennis grâce au «Grand chelem » (les aventures de « Chris Larzac ») publié en 1990 dans Hello Bédé : sa dernière grande bande dessinée après la «Fondation King » qui intervient de façon caritative dans tous les domaines touchant au sport moderne (avec un album aux éditions Dargaud en 1977), le footballeur « Éric Castel » ‘après le sitehttp://lambiek.net, les lecteurs allemands connaissaient déjà « Éric Castel » (« Ronnie Hansen » pour les Hollandais) depuis 1974, sous le nom de « Max Falk » dans Wham ; il fut rebaptisé « Kai Falke », lors de sa reparution dans le magazine Zack, point de départ de l’éphémère aventure Super As.]] en 1979 (dans Super As), le chien «Pytha » qui évolue lui aussi dans une ambiance tennistique (un seul album chez Novédi en 1987)… ; des créations où l’apport de sa fidèle collaboratrice François Hugues, qui assumait aussi bien les décors, l’encrage, le lettrage que les couleurs (depuis le début des années 1970), est indéniable.

Raymond Reding renouera avec sa passion pour le tennis grâce au «Grand chelem » (les aventures de « Chris Larzac ») publié en 1990 dans Hello Bédé : sa dernière grande bande dessinée après la «Fondation King » qui intervient de façon caritative dans tous les domaines touchant au sport moderne (avec un album aux éditions Dargaud en 1977), le footballeur « Éric Castel » ‘après le sitehttp://lambiek.net, les lecteurs allemands connaissaient déjà « Éric Castel » (« Ronnie Hansen » pour les Hollandais) depuis 1974, sous le nom de « Max Falk » dans Wham ; il fut rebaptisé « Kai Falke », lors de sa reparution dans le magazine Zack, point de départ de l’éphémère aventure Super As.]] en 1979 (dans Super As), le chien «Pytha » qui évolue lui aussi dans une ambiance tennistique (un seul album chez Novédi en 1987)… ; des créations où l’apport de sa fidèle collaboratrice François Hugues, qui assumait aussi bien les décors, l’encrage, le lettrage que les couleurs (depuis le début des années 1970), est indéniable.

Certes, Raymond Reding ne figurera peut-être pas au panthéon du 9ème art franco-belge, mais il fit quand même partie de cette deuxième génération de dessinateurs apparue dans les années cinquante (avec Jean Graton, François Craenhals, Tibet, Albert Weinberg, Dino Attanasio, Berck, Mittéï, Édouard Aidans et quelques autres) qui renouvela le vénérable journal Tintin enfermé dans une ligne claire un peu trop sage. Et rien que pour cela, il mérite honneurs et respect, d’autant plus que son style réaliste et dynamique, sa parfaite connaissance des sujets exploités et son efficacité imaginative à mêler habilement sentiments et intrigues, a su toucher bien des lecteurs et susciter nombre de vocations sportives.

Ryan McGinley

un inédit de Montherlant: le pigeon et le raton, 20 mars 1928

pour retrouver Henry de Montherlant sur le blog: Demain il fera jour d'Henry de Montherlant au Théâtre de l'Oeuvre dans une mise en scène de Michel Fau, Lorsque Egermeier photographiait l'intimité de Roger Peyrefitte et d'Henry de Montherlant, Le "chevalier" de la correspondance Montherlant - Peyrefitte: Henry Houssaye, Peyrefitte et Egermeier, La ville dont le prince est un enfant d'Henry de Montherlant à la télévision?, Montherlant, mon ami par Mac Avoy

un inédit de Montherlant (1), un inédit de Montherlant (2), http://www.lesdiagonalesdutemps.com/2014/12/inedit-de-montherlant-remparts-flambants-du-monde.html

B. Anthony Stewart

Brad Pasuti

Maxwell Ashby Armfield

Ram Shergill

Mr Turner de Mike Leigh

J'entretiens un rapport ambiguë avec la peinture de Turner (1775-1851) comme avec celle de Cézanne, si je reconnais sans barguigner le talent et la place de novateur, de défricheur qu'on ces deux artistes dans l'Histoire de la peinture, j'éprouve souvent plus de plaisir et d'émotion à contempler les oeuvres de leurs suiveurs, c'est surtout vrai pour Cezanne, suiveurs, qui, je vais m'exprimer trivialement, ont en quelque sorte amélioré le modèle. Il se trouve que particulièrement en France, c'est un peu moins vrai ailleurs, on privilégie, à mon sens un peu trop, les premiers qui se sont engagés dans une voie. C'est un choix, il est respectable, mais ce n'est pas celui que je fais dans mon petit musée intime.

J'ajouterais que les toiles de Turner sont les rares qui me donnent envie d'être dans le tableau. Elles ont sur moi comme un effet d'aspiration, comme celle, à encore une plus grande échelle, de Rothko (qu'un de mes commentateurs préférés a eu la bonne idée d'associer à Turner) ou de certaines oeuvres de Kapoor.

Ce n'est donc pas seulement le nom de Turner qui m'a entrainé à voir ce film mais bien plutôt celui de Mike Leigh que je considère comme actuellement le plus grand directeur d'acteurs en activité. Vous me direz qu'il est aidé par l'excellence des acteurs anglais, je vous accorderais bien volontiers cette modération à mon enthousiaste envers le talent de Mike Leigh. Mon envie de voir le film a été augmentée de découvrir un cinéaste véritable maitre du cinéma social anglais se colleter avec le cinéma dit en costumes.

Comme je m'y attendais tous les seconds rôles sont joués à la perfection. En revanche je mettrais juste un petit bémol en ce qui concerne la jeu de Timothy Spall, vieux complice du cinéaste. Il incarne Turner et il est de presque tous les plans. Spall en fait tout de même beaucoup. On sent un peu trop que pour lui c'est le rôle de sa vie. En un mot il cabotine avec ses regards appuyés et ses grognements d'ours mal léché. A la décharge de Spall, Turner lui même cabotinait à l'extrême. Il mettait en scène sa vie, en particulier lorsqu'il s'agissait de vendre ses toiles. Le film le montre à plusieurs reprises. Le grand mérite de Mike Leigh est de faire voir que la peinture est un vrai travail, qu'un peintre, eut-il du génie doit-être une petite entreprise pour pouvoir vivre de son art. Il lui est vital de vendre ses tableaux. Pour cela il faut séduire l'éventuel acheteur; et même s'il n'en a pas vraiment le goût, l'artiste doit se répandre dans le monde. Il est nécessaire aussi qu'il s'imposer auprès de ses pairs puis, toute sa carrière durant il lui faudra jouer des coudes pour rester parmi les artistes qui comptent. J'ai eu la chance de connaître quelques peintres de renom et je dois dire que je n'avais jamais avant ce film vu une description aussi juste du métier de peintre. Turner n'était ni un artiste maudit ni un marginal. Il était pleinement à l'aise dans la société de son temps et en était partie prenante. Il regardait avec enthousiasme les progrès techniques qui transformaient l'Angleterre, première puissance économique de l'époque et il a su les faire passer sur la toile alors que la plupart des peintres de son époque se réfugiaient dans la représentation d'un passé mythique. Il ne faut pas oublier que la deuxième partie de la carrière de Turner est contemporaine aux préraphaélites. Au delà de la biographie de Turner c'est tout le milieu artistique de la peinture anglaise de l'époque que Leigh réussit à évoquer. Il parvient, chose rare à filmer d'une manière convaincante le peintre au travail devant sa toile. On le voit également faire de nombreux croquis sur le motif ce qui est surprenant pour un artiste dont le dessin est particulièrement absent de son oeuvre.

Mike Leigh filme la seconde partie de la vie de Turner. Lorsque nous le rencontrons c'est un peintre célèbre. Il vit avec son père dont il a fait son factotum et une servante éplorée d'amour à son égard. Il l'a culbute presque bestialement de temps à autres.

Il n'y a pas que Timothy Spall qui en fasse beaucoup, la mise en scène n'est pas toujours légère, ainsi la pauvre bonne du maitre (vraiment bonne à tout faire y compris de lui servir d'exutoire sexuel) est atteint d'une maladie de peau, vraisemblablement un psoriasis mais à la fin du film, elle semble être arrivée à la phase terminale de la lèpre! De même les scènes de rue avec des figurants qui semblent brandir au dessus de leur tête un panneau ou est inscrit je suis un figurant; on m'a demandé de traverser la rue lorsque la carriole dépasse la silhouette qui est dans l'encoignure du porche. Nous sommes dans la pire esthétique Buttes-Chaumont, ceux qui ont connu feu l'ORTF savent de quoi je parle. A contrario le montage est d'une belle fluidité et les raccords d'une réjouissante intelligence. De même le directeur de la photo a réussi à être digne des toiles de Turner, c'est dire...

Le film est construit à la manière des tableaux impressionnistes par la juxtaposition de touches. Le réalisateur, tout en les reliant subtilement au montage, n'hésite pas à laisser des blancs chronologiques entre certaines scènes. Le spectateur devra donc un peu travailler pour reconstituer la linéarité de la vie de Turner. Et c'est très bien ainsi.

Le cinéaste en s'attardant sur son dernier amour, la tenancière d'un petit hôtel à Margate, parvient in fine à rendre attachant ce grand peintre qui sous ses dehors bourrus cachait un coeur d'artichaut

Pour retrouver Mike Leign sur le blog:

http://www.lesdiagonalesdutemps.com/article-be-happy-de-mike-leigh-84238065.html

http://www.lesdiagonalesdutemps.com/article-another-year-un-film-de-mike-leigh-122567079.html

Dessins de Cocteau

Chocolate factory de Paul McCarthy à la Monnaie de Paris

En préambule de ce billet je voudrais prévenir les offusqués professionnels, genre useurs de semelles derrière les banderoles natalistes que, bien sûr je vous déconseille de visiter la chocolaterie de McCarthy et plus encore de lire le billet qui suit dont le malheureux et ignare rédacteur est loin de posséder la maitrise de la litote des auteurs de la plaquette présentant cette exposition, performance... je ne sais pas trop comment la nommée, que l'on vous remet gracieusement à l'entrée du labyrinthe qu'est cette chocolaterie. Car je vais évoquer des pratiques salissantes et curieusement (pour moi) sexuelles pour certains comme la scatologie et même la coprophagie...

De quoi s'agit-il exactement? Rien de plus à première vue que de la fabrication de figurines en chocolat de différentes grandeurs, mais les plus fréquentes ont une trentaine de centimètres de hauteur, et de leur stockage dans les pièces contiguës à celle ou est implantée la fabrique par elle-même. Les dites figurines proliférant (nous somme dans un work in progress) car leur vente est bien inférieure au nombre que l'on fabrique, elles sont en passe d'envahir totalement les locaux de la Monnaie de Paris, récemment restaurés à grands frais. Les figurines sont de deux sortes. La première est identique, en beaucoup plus petit, à l'arbre (tree en anglais, nom de l'oeuvre) qui a été dégonflée par les offusqués dont je parlais à l'entrée de mon article. Les dit offusqué y avait vu un plug géant alors que moi dans ma candeur cacochyme je pensais que c'était un pion d'un d'échec pour Titan (je suis actuellement très marqué par « L'invasion des titans » manga et animé qui font fureur en ce moment au Japon). La seconde représente le père Noël tenant ce même plug.

Il faut peut être à cet instant de la description de la manifestation, que j'éclaire certains, encore plus candide que moi, sur ce qu'est un plug.

Cet objet sert a obtenir un plaisir annal lorsqu'on s'assoit dessus (enfin c'est toujours pareil, seulement pour les amateurs de ce genre de plaisir). Une sorte de godemiché spécialisé en quelque sorte. Son introduction peut en outre être le préambule à des plaisirs plus importants, si je puis m'exprimer ainsi. Car l'objet peut être utilisé pour dilater l'orifice en question dans l'espoir (?).. d'y faire entrer des éléments plus copieux et donc d'éprouver un plaisir plus vertigineux encore (je ne peux pas vous faire un dessin, ni être plus explicite sous peine de faire interdire ce blog, certains s'y essayent avec beaucoup de constance et je ne veux pas leur tendre la perche). On voit que la vandalisation du plug de la place Vendôme par des coincé du cul est d'une logique biblique...

J'en étais à ce degré de réflexion quand soudain j'ai compris quel était le but de McCarthy: combler tous les trous du visiteur ne serait-ce que de manière virtuelle. La virtualité tient une grande place dans cette installation qui demande au visiteur beaucoup d'imagination.

Vous comprenez bien que la jouissance du premier trou, dont il est question plus haut, est problématique in situe (en raison du public et de quelques articles de loi particulièrement pudibonds). Vous pouvez toutefois différer ce plaisir en achetant un plug en chocolat à la boutique de l'exposition. Il vous en coutera 50 € tout de même, mais la boite est très jolie. Il me semble néanmoins que pour prendre du plaisir avec votre nouvelle acquisition, il vous faudra être en de bonnes dispositions d'une part, et d'autre part, faire l'expérience dans une chambre froide; sinon la chaleur de votre corps risque de faire fondre l'objet et rendre son introduction plus délicate. Malheureusement cet environnement climatique risque de nuire à « votre bonne disposition ». Les chairs se resserrant avec le froid. Vous pouvez en conclure que l'heure de visite aura de longs et fructueux, mais probablement douloureux, prolongement à votre domicile. Une telle opération peut en outre déboucher sur une expérience coprophage. Je vous laisse imaginer... toujours pour des raisons d'iniques censures

Autres orifices qui vont se réjouir vos narines. Dès l'entrée de la manifestation qui commence par l'exposition de la machine servant à fabriquer les figurines, machine qui oeuvre pendant toute l'exposition et est alimentée par deux jeunes filles qui semblent échappées d'un manga, l'engin est curieusement sise dans une sorte de cabane de trappeur, on est assailli par l'odeur du chocolat qui devient de plus en plus prégnante au fur et à mesure que l'on s'enfonce dans l'installation. Là selon votre constitution vous serez soit écoeuré, au bord de ce que l'on appelle assez improprement la crise de foie ou dans un état proche du manque du drogué, car malgré le pullulement des sujets en chocolats il est interdit d'en manger. Ainsi vous errerez l'oeil hagard dans le dédale des pièces encombrées de ces tentantes gourmandises, tel Omer Simpson en murmurant << chocolat, chocolat, CHOCOLAT>>. Vous vous doutez bien que j'étais dans la seconde disposition...

Je fus sauvé des affres de la tentation, qui auraient pu me conduire aux dernières extrémités, par les restes de mes dons d'observation. Je vis qu'un des plugs encombrant l'âtre d'une cheminée avait été brisé, se trouvant au niveau du sol, vraisemblablement par un coup rageur de tatane d'un iconoclaste gourmand. Là encore il me semble qu'il faut une explication supplémentaire . Les plugs sont remisés encore tièdes. Les sujets en chocolat adhèrent sur la surface sur lesquels on les dépose. Tout comme le plug courant qui est souvent muni d'une ventouse qui le fixe à une surface, généralement horizontale, ce qui lui évite de riper lors de l'introduction... C'est donc cette adhérence qui explique qu'un coup de pied vindicatif ait pu casser en deux l'objet de ma convoitise.

Je me suis donc saisi de la partie supérieure de l'objet, qui pour des personnes à large ouverture buccale peut éventuellement être un substitut à la fellation active, mais peut être que ma libido exacerbée par l'environnement chocolaté me fait m'égarer dans des hypothèses oiseuses, et j'ai grignoté le large morceau de chocolat le restant de ma visite. Non sans avoir soigneusement la moitié restante de la partie supérieure du plug, soit environ ¼ de la figurine à sa place, tournée vers l'extérieur de manière qu'un visiteur peu vigilant, j'en ai détecté quelques uns, ne puisse voir mon demi acte de vandalisme. Il est bien évident que je ne vous encourage nullement à m'imiter sinon que resterait-il de l'oeuvre de McCarthy dans les jours qui vont suivre?

C'est donc ainsi que mon estomac fut apaisé et un de mes trous comblés enfin pas tout à fait car le chocolat de la chocolate factory de McCarthy n'est pas exceptionnel et si sa qualité est honnête, elle est loin de justifier son prix d'achat. Plutôt qu'à notre fils de mormon adressez vous à un rejeton de protestant suisse pour vos chocolats de Noël.

L'estomac un peu calé j'ai pu me repaitre sans entrave du son qui accompagne toute la visite, excellente sonorisation qui ravira les orifices que vous avez de chaque coté de la tête. Si on ne doute pas un seul instant que ce que l'on entend sont des grognements de plaisir, plaisir probablement sexuel, on n'identifie pas immédiatement qui peut en être l'émetteur. J'hésitais entre le rut du sanglier ou celui du grizzli nain quand, au détour de mes pérégrinations chocolatés je tombais en arrêt devant la projection d'une vidéo montrant l'artiste lui même poussant ses rauquements d'extase lorsqu'il écrit d'une manière compulsive et d'une écriture saccadée, sur de larges feuilles de papier: fucking america. Il aurait bien tort de se priver d'une telle extase qui demande somme toute peu de moyen. La vidéo passant en boucle vous n'échapperez pas une seconde à l'expression du bonheur de notre installateur. Mais rassurez vous le créateur à d'autres moyens pour atteindre l'extase, notamment la défécation car si on examine bien les dessins sur lesquels il s'est représenté dans cette activité, sa béatitude fait plaisir à voir.

J'en réfère maintenant à la sagacité des lecteur qui comme moi iront visiter cette éphémère chocolaterie, car il y a une chose que je n'ai pas compris dans cette manifestation, c'est la présence de plusieurs lits de guingois dans certaines des pièces. Quel est le sens de leur présence? Est-ce une invitation à des travaux pratique? J'attend vos hypothèses.

J'ai pu faire à peu près toutes les photos que j'ai voulu malgré une formelle interdiction de photographier, car les malabars surveillant la chose, peut être intoxiqués par les effluves chocolatées, étaient très statiques. Seul le manque de lumière a été génant.

Si je puis me permettre je vais faire une suggestion à l'artiste. Il me semble qu'il serait intéressant pour les amateurs d'art contemporain (et de chocolat) que le jour de la fermeture la Monnaie de Paris invite les visiteurs à un grand happening, les intimant d'ingérer plugs et pères Noël porteur de plug jusqu'au dernier. Une sorte de remake de la grande bouffe filmée par les caméras de surveillance. Le film de cette orgie de cacao pourrait être ensuite projeté ce qui ferait l'objet d'une autre installation...

Pour faire court en guise de conclusion je n'ai pas regretté mes huit euros, prix de la visite pour avoir eu autant de sens sollicités.

.jpg)

_11x14in%5B1%5D.jpg)

_2009%5B1%5D.jpg)

_44x30in.jpg%5B1%5D.jpg)

.jpg)

.jpg)